|

|

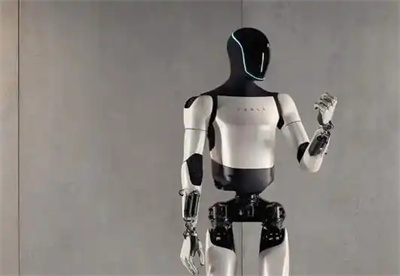

全球机器人行业正从技术突破迈向商业化落地的关键阶段。随着上游资本投入增加、硬件成本降低,中游技术迭代加速,下游应用场景不断扩展,机器人产业形成了良性循环。特斯拉和Figure等企业推动人形机器人进入“iPhone时刻”,而英伟达和DeepSeek等公司在智能化技术上取得突破,共同开启了机器人产业的规模化时代。

特斯拉的目标激进,产业链响应迅速。2025年1月,马斯克宣布特斯拉计划年内生产数千台人形机器人Optimus,并在2026年将目标提升至5-10万台,每年以十倍的速度增长。这一目标超出市场预期,标志着人形机器人从实验室走向大规模生产的转折点。特斯拉作为行业标杆,其规划直接影响全球机器人产业链布局。目前,特斯拉供应商已加速扩产,例如行星滚柱丝杠企业新剑传动启动年产100万台项目,智元机器人也在2024年底大幅提升产能,为批量交付奠定基础。

Figure的商业化进程也在加速。2025年2月,Figure宣布完成第二笔商业化客户签约,计划未来四年交付10万台人形机器人。其与英伟达Omniverse平台的合作优化了机器人数字孪生开发效率。同时,中国本土企业如智元和乐聚机器人在2024年的销量已分别突破千台和百台,主要应用于工业巡检和医疗辅助等领域。下游需求从单一工业场景向多领域渗透,2025年有望成为人形机器人商业化落地的重要一年。

产业链协同效应逐渐显现,头部企业纷纷扩张产能。除核心零部件企业外,传统制造巨头如三花智控和拓普集团也加速布局机器人业务。三花智控启动港股上市计划,拓普集团成立智能机器人子公司,峰岹科技与三花合资成立机电一体化研发平台。上下游企业的协同合作推动机器人量产成本持续下降。据行业测算,2025年人形机器人单台成本有望降至15万美元以下,为大规模普及创造条件。

来源:中华网、金融界

|

|